【炎症による股関節痛のメカニズムと治し方】痛みのしくみ⑨

股関節痛の原因には様々なものがありますが、それが炎症の場合は、どのように治せば良いでしょうか?

股関節痛がなかなか治らず長引いている状態であっても、その痛みのきっかけは、炎症による痛みがほとんどです。言い方を変えると、炎症が適切に完了しなかったために、股関節痛が長引いてしまっていることが多いのです。

したがって、炎症による痛みの治し方を知ることは、股関節痛を治すために必須なことだと思います。

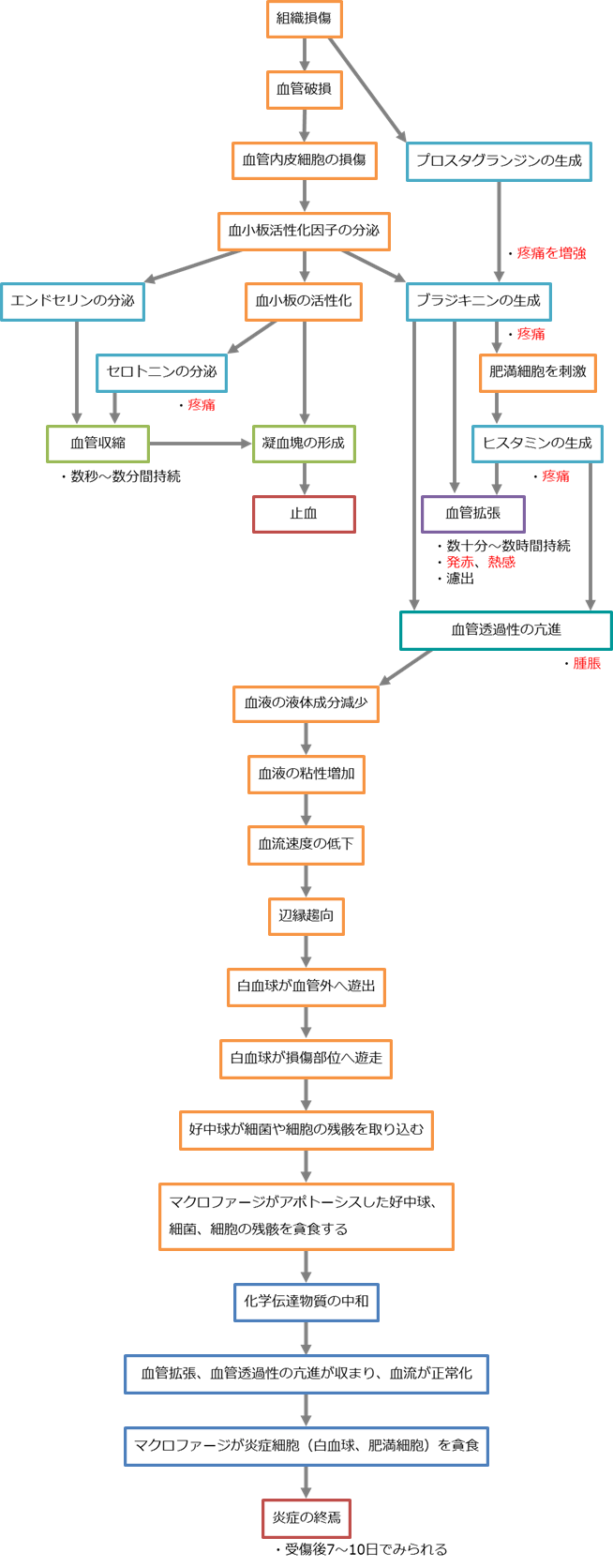

今回の記事では、炎症とはどのようなものなのか、炎症の特徴、炎症と痛みの関係、といった炎症に関するメカニズムや、炎症に伴う痛みの治し方などについて、お話ししていきます。途中に炎症の機序のフローチャートも掲載しておきますので、そちらも参考にして下さい。

また、今回の記事はかなりマニアックで専門的な内容も含まれていますので、炎症の治し方の結論だけ知りたい人は、とりあえず「5.炎症の痛みの治し方」と「まとめ」を読んで頂くだけでも良いと思います。

まずは、痛みの基本事項のおさらいから。記事【股関節痛が出る基本的なメカニズム、3つの刺激と3本の神経】痛みのしくみ①でお話ししているように、股関節痛は、基本的には、痛みセンサー(侵害受容器)が痛み刺激(侵害刺激)をキャッチすることで出ることになります。

その痛み刺激には、機械的刺激、熱刺激、化学的刺激の3種類がありますが、長引く股関節痛に関係するのは主に化学的刺激です。

化学的刺激とは、発痛物質による刺激です。発痛物質は、身体の組織が損傷して炎症が起こっているときや、細胞が酸素不足や栄養障害に陥っているときに、体内で作り出されます。

目次

1.炎症の概要

私たちの身体は、どこかが損傷すると、損傷したところを自ら修復させようとします。いわゆる、自己治癒、自然治癒と言われるものです。この損傷した身体の組織の修復は、どのようにして行われるのでしょうか?

大雑把にいうと、損傷したところに炎症が起こり、損傷を受けた組織が取り除かれ、そこが新たな組織に置き換わることで、修復されていきます。言い方を変えると、損傷した身体を修復するために炎症が起こるのです。

炎症が起こると、損傷したところやその周囲には、次の症状が現れます。

- 発赤(赤みを帯びる)

- 腫脹(腫れあがる)

- 熱感(熱を持つ)

- 疼痛(痛みが出る)

これらの症状は、「炎症の4徴候」として、経験的に古くから知られています。現代においては、これらの原因は、血管拡張、血流増加、血管透過性亢進などの、血管反応による変化であることが明らかになっています。

また、炎症が起こると、反射的にも意識的にも身体の動きが制限され、正常な動作が出来なくなってしまいます。この状態を機能障害と言いますが、これを加えて、「炎症の5徴候」と呼ぶこともあります。

炎症は、損傷した組織を修復するためには必要不可欠なもので、この生理反応が正常に機能しなければ、組織の修復は滞ってしまいます。

しかし、炎症が必要以上に強い場合や持続する場合は、炎症の本来の目的からは外れてしまい、身体にとって悪影響を及ぼすようになります。このような炎症を、病的炎症、あるいは慢性炎症とよびます。この慢性炎症の例としては、関節リウマチが挙げられます。

ちなみに、組織の修復については、記事【股関節、腰、膝の痛みはいつ治る?ついでに筋肉痛や肉離れの正体も】痛みのしくみ⑭で詳しくお話ししています。

2.炎症の原因

炎症を引き起こす原因には、身体の外からの有害な刺激による外因と、身体の中の機能異常や傷害による内因の2つがあります。

外因

外因は、物理的因子、化学的因子、生物的因子に分けられます。

物理的因子には、機械的刺激、熱、紫外線などがあります。例としては、打撲、捻挫(靱帯損傷)、火傷などがあります。

化学的因子には、強酸、強アルカリ、有害薬品などがあります。例としては、湿疹、火傷などがあります。

生物的因子には、細菌、ウイルス、寄生虫などがあります。例としては、感染性関節炎、外傷後の化膿などがあります。

内因

内因には、アレルギー、自己免疫異常、代謝異常による炎症物質の産生、臓器の機能異常、ストレス(身体に加えられた力)による組織の破綻などがあります。

自己免疫異常の例としては、アトピー性皮膚炎、関節リウマチなどがあります。

代謝異常の例としては、痛風などがあります。

ストレスの例としては、腱鞘炎、変形性関節症などがあります。

3.炎症の機序

ここからは、炎症の発生と経過、終焉について、お話ししていきます。

組織が損傷を受けると、直ちに炎症が起こり、その中心的役割をなす血管反応がスタートします。炎症は主に、細胞の崩壊と血管の破損によって引き起こされます。

細胞崩壊による炎症

組織の損傷とは、すなわち、細胞の損傷、ということです。細胞の損傷では、必ず細胞膜が損傷されます。細胞膜が損傷されると、次の現象が引き起こされます。

- 細胞内にNa+(ナトリウムイオン)が貯留し、細胞内のK+(カリウムイオン)が細胞外へ拡散する

⇒細胞内外で浸透圧に差ができ、細胞内に水分が流入し、細胞が腫大する

- 細胞内のCa2+(カルシウムイオン)濃度が上昇する

⇒細胞内のタンパク質分解酵素が活性化する

⇒細胞内の様々なタンパク質が分解され、細胞核内のDNAが変性し不規則に断片化する

以上のようにして、損傷された細胞は壊死して崩壊していきます。そして、細胞が崩壊するとき、細胞内に存在していた様々な化学伝達物質が流失し、これが白血球など炎症に関わる細胞を引き寄せ、炎症が引き起こされます。

化学伝達物質とは、細胞から細胞への情報伝達に使われる化学物質のことです。

この細胞崩壊による炎症は組織損傷の受傷後4~12時間で発生し、壊死した細胞は受傷後3~4日で消失していきます。

血管破損による炎症

血管破損による炎症は、炎症の中心的役割をなすものであり、まず血管反応として次の3つの過程をたどります。

1.血管内径の変化とそれに伴う血流量の変化

2.血管透過性の亢進と滲出液の形成

3.細胞成分の血管外への遊走と細胞性滲出物の形成

その後、白血球が主役になる次の2つの過程をたどります。

4.白血球による貪食

5.炎症の終焉

では、これらの炎症の5つの過程を、詳しくお話ししていきます。

1.血管内径の変化とそれに伴う血流量の変化

①止血のための反応(血管収縮)

組織損傷は、血管の破損と出血を伴うため、その直後から止血のための反応が起こります。

まず、血管が破損されると、その血管内皮細胞も損傷されます。血管内皮細胞とは、血管の管の内側にある細胞のことです。すると、血管内皮細胞から、エンドセリンとよばれる化学伝達物質が分泌されます。このエンドセリンによって、破損した部分とその周囲の血管が、一過性に収縮します。

損傷された血管内皮細胞からは、血小板活性化因子も分泌されます。すると、それによって活性化された血小板が、破損した血管に集まり、凝血塊(血の固まりが集まったもの)を作ります。そして、この凝血塊によって、血管の破損された部分が塞がれ、止血されることになります。

また、活性化された血小板からは、セロトニンとよばれる化学伝達物質も分泌されます。エンドセリンと同様に、このセロトニンによっても、破損した部分とその周囲の血管が、一過性に収縮します。

このエンドセリンやセロトニンなどによる血管の一過性の収縮は、通常、数秒~数分間持続します。

この血管の一過性の収縮は、血流を低下させたり、血管の破損部を小さくさせたりすることで、凝血塊を作りやすくし、止血に貢献していると考えられます。

②有害物質除去のための反応(血管拡張)

止血のための反応が起こった後、組織を修復するための反応が起こります。

破損した部分とその周囲の血管は、一過性の収縮に引き続き、拡張が起こります。

この血管の拡張は、組織が損傷されることで引き起こされる血液中の化学反応により作られるブラジキニンとよばれる化学伝達物質や、ブラジキニンが組織内の肥満細胞を刺激することで作られるヒスタミンとよばれる化学伝達物質などが作用することで起こります。

血管が拡張する結果、破損した部分とその周囲の血流量が増加します。この血流量の増加が、発赤や熱感といった、炎症の徴候を引き起こします。

また、破損した部分とその周囲の血圧も高くなり、血液の水分が血管から染み出る、濾出という現象も起こります。しかし、この濾出は、次に説明する血管透過性の亢進によって、隠されてしまいます。

この血管の拡張は、通常、数十分~数時間持続します。

2.血管透過性の亢進と滲出液の形成

血管の内側は血管内皮細胞に覆われていて、通常、水や水溶性物質、酸素や二酸化炭素は、血管の内外へ通過できますが、血漿タンパク質(血液に含まれているタンパク質)や細胞は通過できません。

しかし、炎症が起こると、ブラジキニンやヒスタミンなどの働きによって、血管内皮細胞が収縮します。すると、血管内皮細胞同士の接合部が開くことにより、物質が血管を通過しやすくなります。つまり、血管透過性が亢進することになります。

その結果、タンパク質を含んだ血漿成分が血管の外に滲出していくことになります。この血管の外に出た滲出液によって、腫脹という炎症の徴候が起こります。

3.細胞成分の血管外への遊走と細胞性滲出物の形成

血管透過性が亢進すると、血管内の液体成分が減少します。すると、血液の粘性が増加し、血流速度が低下します。そのため、通常は血管の中心部を流れている細胞成分が、血管内壁側に集まる現象(辺縁趨向)が起こります。このとき、細胞成分の一つである白血球は、血管内壁を転がりながら血管内皮細胞に接着し、形を扁平化させて、血管内皮細胞の隙間から血管の外へ出ていきます。

白血球は、血液に含まれる細胞成分の一つで、主な役目は、血管外に遊出して、組織内に侵入してきた細菌や、異物などを、食作用によって細胞内に取り込み、消化分解して無毒化することです。白血球は、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球に分類され、それぞれ機能が異なります。

この血管外へ出た白血球は、炎症が起こっている損傷部位に向かって遊走していきます。

この遊走は、白血球が、損傷部位に出現しているサイトカインと呼ばれる様々な種類の情報伝達タンパク質に、引き寄せられるようにして起こります。

4.白血球による貪食

炎症が起こっている損傷部位に遊走してたどり着いた白血球のうち、最初に働き出すのは、好中球です。

好中球は、組織に侵入した細菌や細胞の残骸を好中球内に取り込み、好中球内のタンパク質分解酵素や活性酸素によって分解、死滅させます。

なお、好中球は、最終的にアポトーシスを起こし、マクロファージに貪食されます。アポトーシスとは、細胞がある種の刺激を受けたときに、内在するプログラムによって自発的に死滅する現象です。マクロファージは、白血球のひとつである単球が組織に移行して分化したもので、組織に侵入した異物、自己の死細胞、脂肪などを貪食して消化分解する、大型の食細胞です。

好中球より少し遅れて、マクロファージが損傷部位に集まり、アポトーシスを起こした好中球や、組織の残骸、細菌を貪食します。

5.炎症の終焉

壊死した細胞の除去が終わると、炎症に関わった化学伝達物質が中和されていきます。

また、血管拡張と血管透過性の亢進もみられなくなり、血流も正常に戻り、滲出していた血漿成分はリンパ管を通って回収されていきます。

マクロファージは、不要となった炎症細胞(白血球や肥満細胞)を貪食し、自らアポトーシスするか、血漿とともにリンパ管を通って、その場を去ります。

このようにして炎症は終焉を迎えます。

炎症の終焉は、組織損傷の場合は、通常、受傷後7~10日に迎えることになります。

組織修復への橋渡し

炎症の終焉は、同時に組織修復の始まりでもあり、特にマクロファージなどから分泌されるサイトカインが、その橋渡しの役割を担っています。このことからも、炎症は、生体防御反応として、必要不可欠なものであるといえます。

一方、組織損傷が繰り返し起こっている場合や、自己免疫異常による炎症の場合は、組織修復と同時に新たな炎症が始まるため、はっきりとした炎症の終焉を迎えることは出来ません。つまり、これが慢性炎症であり、その治療には難渋することが多いです。

組織の修復については、記事【股関節、腰、膝の痛みはいつ治る?ついでに筋肉痛や肉離れの正体も】痛みのしくみ⑭で詳しくお話ししています。

以上が、炎症の発生、経過、終焉になります。この炎症の最中には痛みも発生します。次からは、炎症の痛みについて、お話ししていきます。

4.炎症の痛み

炎症の過程では、様々な化学伝達物質が作られます。この化学伝達物質の中には痛みを引き起こすものがあり、炎症の痛みは、この化学伝達物質が痛みセンサーにキャッチされることで、出ることになります。このようにして、疼痛という炎症の徴候が起こります。

炎症時に痛みを引き起こす化学伝達物質(発痛物質)には、ここまでのお話しで登場した、セロトニン、ブラジキニン、ヒスタミンや、登場していないプロスタグランジンなどがあります。

プロスタグランジンは、白血球、血小板、血管内皮細胞から、いくつかの化学反応を経て作られます。プロスタグランジンは、単独では痛みを発生させませんが、ブラジキニンによる発痛作用を増強させます。

これらの痛みを引き起こす化学伝達物質は、先ほど「炎症の終焉」でもお話ししたように、壊死した細胞の除去が終わると中和されていきます。その結果、痛みは消失していきます。つまり、痛みは炎症が終われば消えるのです。

逆に言えば、痛みは炎症が終わらなければ消えないのです。

「炎症の終焉」でお話ししたように、炎症が終わるのは、通常、受傷後7~10日です。ですので、痛みが消えるのも、身体を損傷してから7~10日後になります。したがって、これぐらい痛みが長引くのは、普通のことなのです。言い方を変えれば、たいていの痛みは、1~2週間で消えるのです。

【炎症のフローチャート】(クリックで拡大できます)

5.炎症の痛みの治し方

炎症は、身体が損傷したら自動的に起こる生理反応です。ですので、炎症の痛みを治しているのは、いわゆる自然治癒力です。したがって、炎症の痛みの治し方としては、基本的には何もせず、自然治癒力に委ねることになります。

もし、炎症の痛みを早く治したいというのであれば、炎症という生理反応を、速やかに完了させれば良いのです。そのポイントは、血流量の増加と炎症反応の促進です。

もう少し詳しく言うと、血流量を増加させて、多くの白血球を損傷部位に届けることと、炎症反応を促進させる栄養素やエネルギーを速やかに供給することです。

これについて、私たちがすぐに出来る具体的なこととしては、血流量が低下しないよう血流量が増加するよう損傷部位を冷やさず温めること、炎症反応促進に必要な栄養素を摂取することなどです。この栄養素で最優先に摂取すべきものは、マグネシウムです。特に、液体のマグネシウムを患部に浸透させると即効性が高いです。

アイシングについて

一般的には、痛みを早く治すために、熱を持っているところを冷やすことが、良いことだと思われています。このように患部を冷やすことを、アイシングと言います。

しかしこれは、損傷部位の血流量を低下させてしまい、炎症反応を遅らせることになってしまうのです。その結果、炎症が長引き、なかなか組織が修復されず、いつまでも痛みが続くことになってしまいます。ですので私は、アイシングはおススメしません。

ただ、アイシングにもメリットがあり、冷やして炎症反応を弱めることによって、発痛物質の量を少なくし、その場の痛みを軽くすることが出来ます。ですので、あまりにも痛みが強い場合は、アイシングをしても良いかと思います。

ただし、アイシングによって治癒が遅れて痛みが長引くということは、覚悟しておく必要があります。

アイシングについては、記事「股関節痛にアイシングして大丈夫?メリット&デメリット」で詳しくお話ししていますので、是非ご覧下さい。

鎮痛薬(飲み薬、湿布、塗り薬など)について

痛み止めの飲み薬や、湿布、塗り薬などは、化学物質で炎症反応を抑え込んだりして発痛物質の量を少なくし、痛みを軽くさせようとするものです。これもアイシングと同様、その場の痛みを軽くするというメリットはありますが、治癒自体は遅れていき、結果的に痛みが長引いていく可能性があります。

また薬は、炎症反応など身体の自然な反応を意図的に乱すものです。ですので、薬を使い続けていると、長い目で見れば、正常な炎症反応などが起こらなくなり、痛みや病気が治りにくくなる可能性があります。

まとめ

今回の記事で、是非知って頂きたいことは、次の5つです。

- 痛みを治すためには、炎症が必要不可欠

- 炎症による痛みは、炎症が終われば必ず消える

- 炎症による痛みは、通常1~2週間で消える

- 炎症による痛みを治しているのは、自然治癒力

- 早く治したいときは、冷やさず温め、マグネシウムを摂る

炎症は、損傷した身体を治すために、必要不可欠なものです。ですので、炎症を抑え込むようなことは、すべきではありません。そして炎症は、私たちの意思でコントロール出来るものではありません。自然治癒力によるものなのです。

ですので、再度お伝えしますが、炎症による股関節痛の治し方としては、基本的には何もしない、ということになります。筋力トレーニングやストレッチをして、炎症の痛みが早く治るわけではありませんので、ご注意下さいね!

もし、炎症による痛みを早く治したいのであれば、私たちのすべきこととしては、冷やさず温め、マグネシウムを摂取し、しっかり炎症させてあげることです。

また、もともとの自然治癒力が高ければ、炎症反応も速やかに完了して痛みも早く治ります。ですので、普段から自然治癒力を高めておくようにすることも重要です。

自然治癒力を高めるとは、細胞の機能を高めるということです。細胞の機能は、食事、運動、睡眠、ストレスなど、生活習慣全てが関わっています。これらを健康にとって良い状態にしておくことが大切です。(^^)/

コメントを残す